Forschungsbohrung Köln-Dellbrück

Die zweite Tiefbohrung im Rahmen des Projektes „Geowärme – Wir erkunden NRW.“ untersucht den Massenkalk aus der Devon-Zeit und ist ebenfalls bis 1.000 Meter Tiefe geplant. Der Bohrstandort liegt im Nordosten Kölns, im Stadtteil Dellbrück.

Forschungsbohrung Köln-Dellbrück

Warum in Köln-Dellbrück?

Die Forschungsbohrung soll den „Massenkalk“ erkunden. Er entstand während der Devon-Zeit und ist rund 380 Millionen Jahre alt. In der Nordeifel, im Bergischen Land und im Sauerland kommt dieser Kalkstein an der Tagesoberfläche vor und wird dort in Steinbrüchen abgebaut. Aus diesen Aufschlüssen ist bekannt, dass er oftmals Verkarstungen aufweist. Verkarstungen sind Hohlräume, die durch Lösungsprozesse entlang von natürlichen Klüften und Spalten im Gestein entstehen. Darin kann Wasser fließen. Die Forschungsbohrung dient dazu, herauszufinden, ob im Untergrund in der Region Köln im Massenkalk vergleichbare Verkarstungsphänomene auftreten – denn das wären ideale Voraussetzungen für die Nutzung von hydrothermaler Geothermie! Mit der Forschungsbohrung sollen also belastbare Erkenntnisse über die geothermischen Nutzungseigenschaften des Gesteins in der Tiefe gewonnen werden. Die Forschungsergebnisse werden der Region zur Verfügung gestellt und können auch den anderen Städten und Gemeinden, in denen der Massenkalk im Untergrund vorkommt, künftig als Entscheidungsgrundlage für die mögliche Nutzung von Tiefengeothermie dienen.

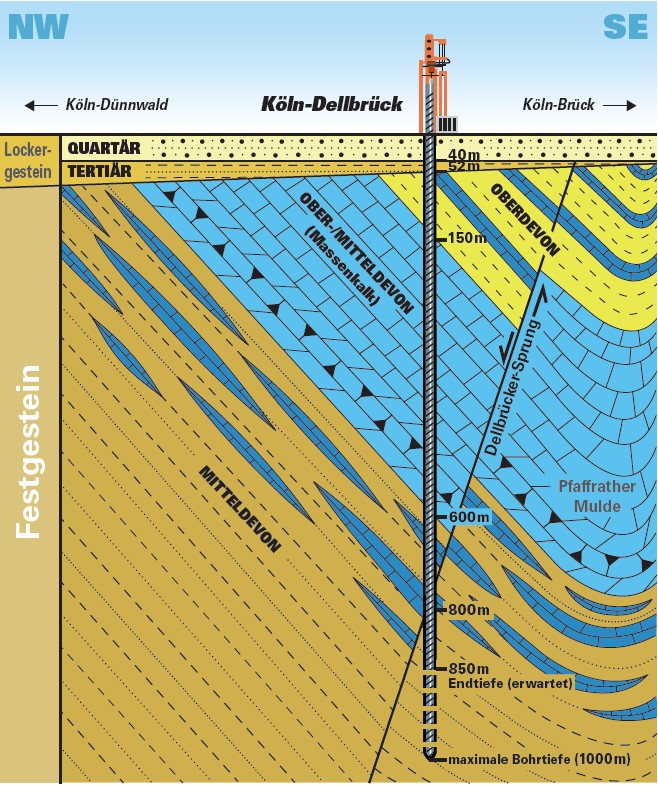

Der Bohrstandort am „Thurner Kamp“ in Köln-Dellbrück liegt in der geologischen Struktur der „Paffrather Mulde“. Die Gesteine in der etwa 12 mal 7 Kilometer großen Kalkmulde entstanden während des Devons, in einem flachen, tropisch-warmen Meer aus zahlreichen Korallen- und Schwammriffen. Davon zeugen bis heute mächtige, fossilreiche Kalksteine. Aus diesem Grund ist die Paffrather Mulde seit 240 Jahren auch Gegenstand geologischer und paläontologischer Forschung.

Die geothermisch interessanten Kalksteinschichten werden am Bohrstandort in einer Tiefe zwischen 300 und 800 Metern vermutet und können dadurch mit der maximal 1.000 Meter tiefen Forschungsbohrung erstmals komplett im Seilkernverfahren erbohrt werden. Die angenommenen Tiefen beruhen u. a. auf seismischen Messungen (Link: Pilotseismik 2024), die der GD NRW 2024 durchgeführt hat, sowie auf den Erkenntnissen der 1.027 Meter tiefen Bohrung „Messebrunnen IV“ in Köln-Deutz aus dem Jahr 1976.

Forschungsbohrung Köln-Dellbrück

Wo wird gebohrt?

Der Bohrplatz am Thurner Kamp in Köln-Dellbrück ist ein ehemaliger Ascheplatz der SV Adler Dellbrück 1922 e. V., der 2022 außer Betrieb genommen wurde und heute als ökologische Ausgleichsfläche dient. Er wurde dem GD NRW von der Stadt Köln für den Zeitraum der Durchführung der Forschungsbohrung zur Verfügung gestellt. Hier werden die geologischen Zielschichten in einer für die Fragestellung günstigen Tiefe vermutet und das Gelände ist infrastrukturell gut erschlossen.

Forschungsbohrung Köln-Dellbrück

Wie ist der Zeitplan?

Die Arbeiten für den Bohrplatzbau beginnen voraussichtlich im vierten Quartal 2025. In der ersten Phase wird der Bohrplatz errichtet, inklusive technischer Schutzvorrichtungen für oberflächennahe Schichten und das Grundwasser. Danach folgt der Aufbau der etwa 20 Meter hohen Bohranlage sowie der ca. 10 Meter hohen Lärmschutzwände. Die Bohrarbeiten selbst werden rund drei Monate in Anspruch nehmen. Nach einem umfassenden Untersuchungsprogramm im Bohrloch wird es ordnungsgemäß verfüllt und der ursprüngliche Zustand des Platzes wiederhergestellt – wie im Nutzungsvertrag mit der Stadt Köln festgelegt. Insgesamt wird das Projekt innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein.

Wir werden die Öffentlichkeit regelmäßig über den Fortschritt der Forschungsbohrung informieren – mit Führungen vor Ort, einem Bohrungsreport auf dieser Projektwebseite und über unsere Social-Media-Kanäle.

Forschungsbohrung Köln-Dellbrück

Warum wird die Bohrung bei Erfolg geothermisch nicht nachgenutzt?

Ziel der Forschungsbohrung ist es, den Massenkalk in der Paffrather Mulde besser zu verstehen. Es handelt sich dabei nach wissenschaftlichen Kriterien um einen Referenzstandort. Weist der Massenkalk hier Verkarstungen auf, lässt dies darauf schließen, dass er andernorts in der Region ebenfalls geothermisches Potenzial bietet.

Die Planung, das Bohrverfahren und der Ausbau sind bei einer Forschungsbohrung nicht identisch mit den Ansprüchen einer Produktionsbohrung für die geothermische Nutzung. Bei der Nutzung von hydrothermaler Geothermie werden mindestens zwei Bohrungen in die wasserführende Schicht niedergebracht. Eine Förderbohrung, durch die das heiße Tiefenwasser an die Oberfläche gelangt, und eine Injektionsbohrung, durch die es nach der Wärmenutzung wieder in den Untergrund geleitet wird. Beide Bohrungen haben einen größeren Durchmesser als eine Forschungsbohrung und werden während des Bohrvorgangs abgelenkt, das heißt, sie führen in der Tiefe auseinander. So ist ein ausreichender Abstand zwischen der Förderung des heißen und der Injektion des abgekühlten Wassers gewährleistet. Auch die bergrechtlichen Genehmigungsverfahren sind deutlich aufwendiger als bei einer Forschungsbohrung. Zudem muss es einen verantwortlichen und befähigten Eigentümer geben, der das Aufsuchungsfeld, in dem die Geothermiebohrungen geplant sind, beantragt und der in die bergrechtliche Verantwortung eintritt.

In den kommenden Jahren sind im Rahmen des Explorations- und Bohrprogramms „Geowärme – Wir erkunden NRW.“ auch nachnutzbare Bohrungen geplant. Der GD NRW beschäftigt sich aktuell gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium von NRW und einer Anwaltskanzlei intensiv mit den technischen und rechtlichen Anforderungen an das Vorhaben.